Selbstorganisierte Teams versprechen mehr Geschwindigkeit, bessere Entscheidungen und motivierte Mitarbeitende. In der Praxis scheitert Selbstorganisation jedoch häufig an unklaren Zielen, fehlender psychologischer Sicherheit oder einer Führungskraft, die entweder zu viel kontrolliert oder zu wenig Orientierung gibt.

Dieser Artikel zeigt, wie agil arbeitende, selbstorganisierte Teams Selbstverantwortung entwickeln – und Unternehmensziele messbar erreichen. Sie erhalten konkrete Prinzipien, praxiserprobte Frameworks (z. B. OKR, Scrum, Kanban) sowie eine Checkliste für die Umsetzung. Zusätzlich lesen Sie, was ein selbstorganisiertes Team im Alltag ausmacht, welche Arbeitsweise hilft und wie Teams entscheiden, ohne Chaos zu erzeugen.

Merksätze:

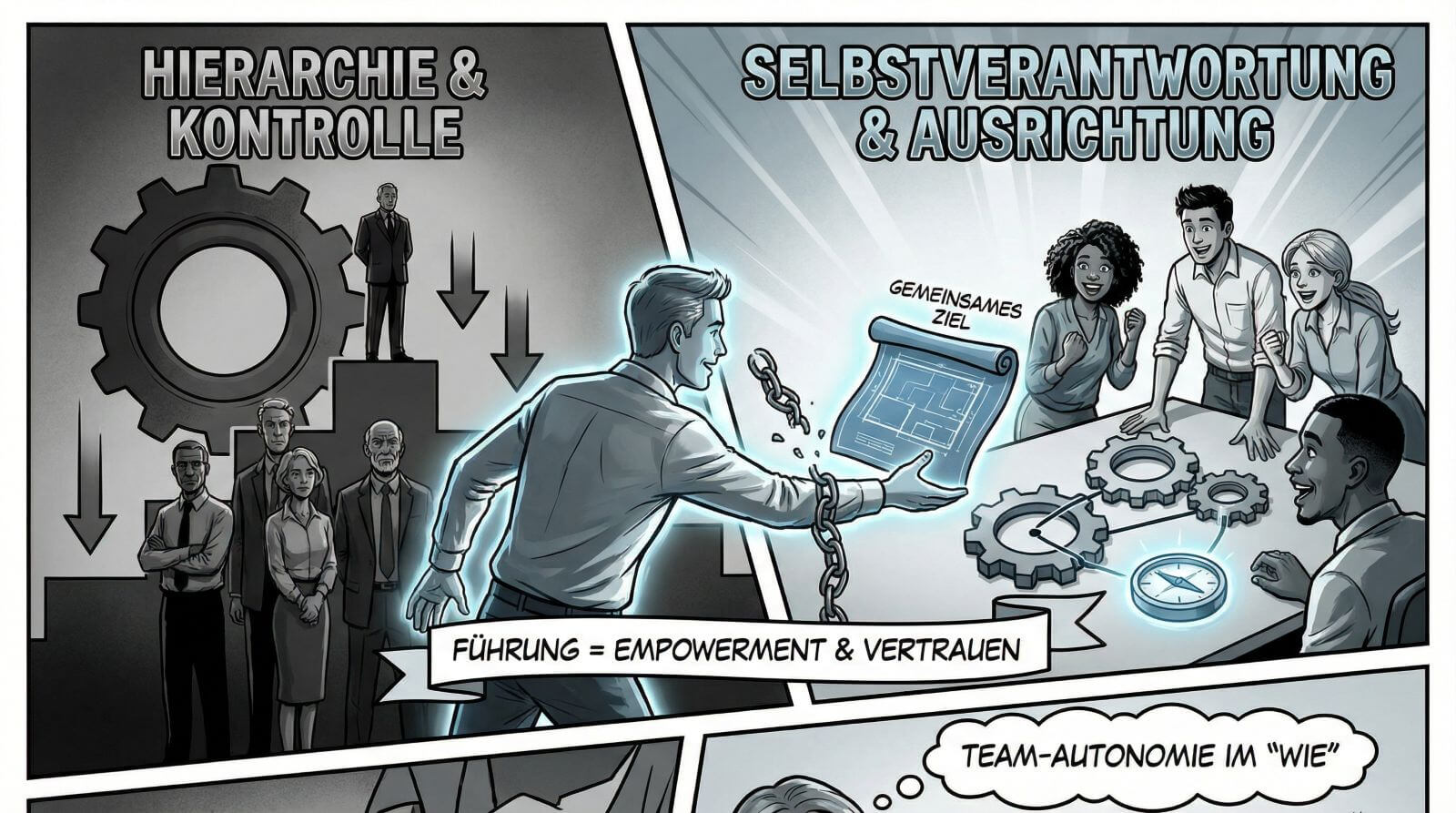

- Teamautonomie funktioniert nur mit Klarheit: Ziele und Strategie müssen transparent sein, damit Teams arbeiten und entscheiden können.

- Empowerment ersetzt Kontrolle – nicht Verantwortung: Freiräume brauchen klare Verantwortlichkeiten und messbare Ergebnisse.

- Psychologische Sicherheit ist die Grundlage von Lern- und Leistungskultur: Ohne sie werden Probleme verschwiegen statt gelöst.

Wie können selbstorganisierte Teams lernen, selbstverantwortlich zu handeln und gleichzeitig Unternehmensziele effektiv zu erreichen?

Teams lernen Selbstverantwortung und Zielerreichung am besten durch eine Führungskultur, die Empowerment fördert, klare Ziele und transparente Strategien setzt sowie psychologische Sicherheit bietet. Entscheidend ist ein System, in dem Ausrichtung (Alignment) und Autonomie zusammenwirken: Frameworks wie OKR oder „Aligned Autonomy“ geben Ziele top-down aus der Organisation vor, werden aber bottom-up vom Team konkretisiert und mitgestaltet. So entsteht ein gemeinsames Ziel, das Sinn und Zweck verdeutlicht und handlungsleitend wird.

Wirksam wird das erst durch einen Rhythmus aus regelmäßigem Feedback, messbaren Key Results und rollierenden Überprüfungen (z. B. monatlich, vierteljährlich) sowie klaren Eingriffen des Teams bei Zielabweichungen. Wenn Kennzahlen kippen oder sich Kundenbedürfnisse ändern, muss das Team nachsteuern – nicht die Hierarchie.

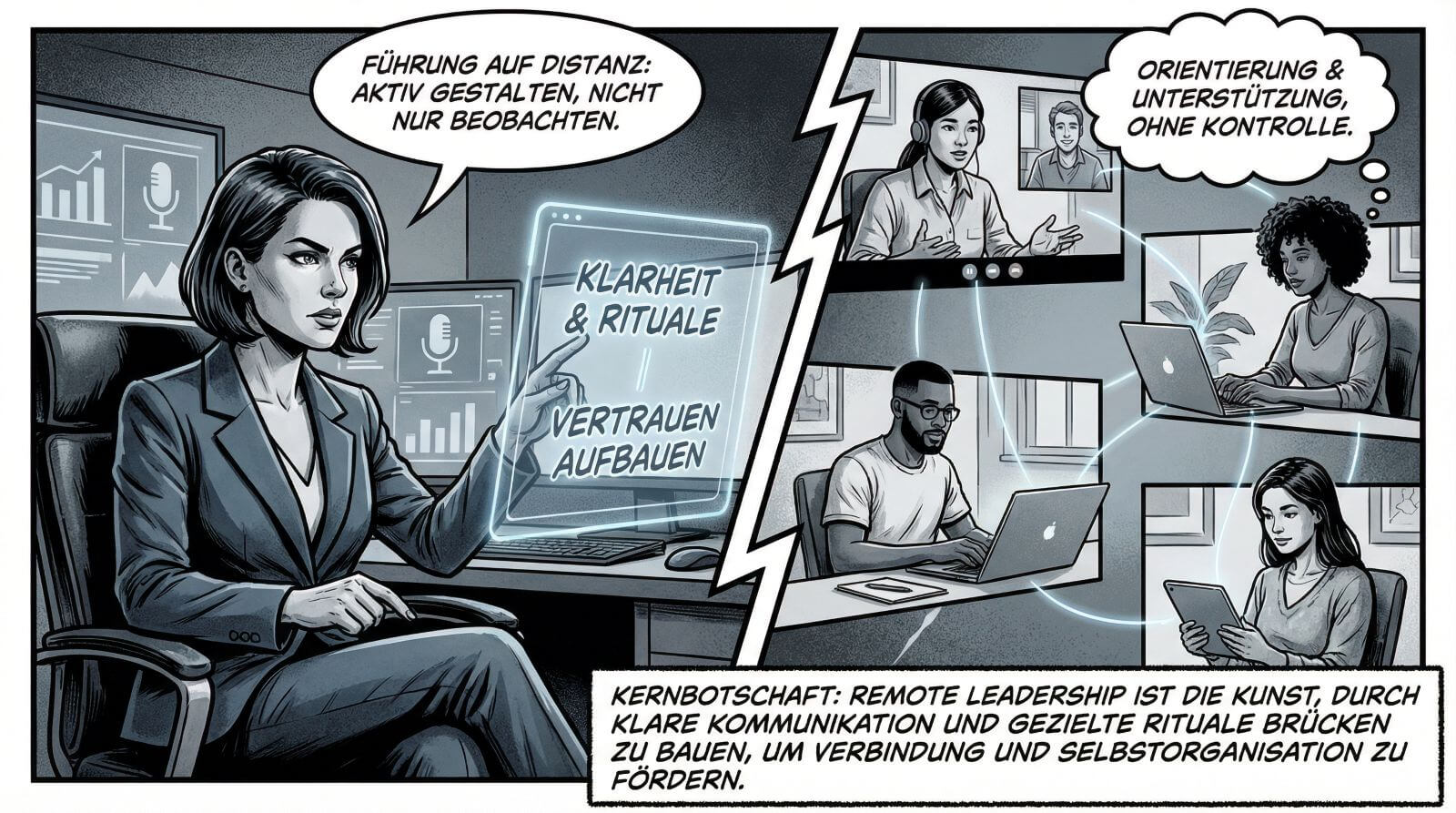

Die Führungskraft spielt dabei eine Schlüsselrolle: Sie muss Vertrauen schenken, Kompetenzen fördern (fachlich sowie in Kommunikation und Konfliktmanagement) und gleichzeitig Verantwortlichkeiten klar verteilen. Ziel ist selbstorganisierte Zusammenarbeit, in der Teams im „Wie“ autonom sind, im „Wozu“ jedoch klar ausgerichtet bleiben.

Was versteht man unter Selbstorganisation – und was bedeutet Selbstorganisation im Team wirklich?

Selbstorganisation bedeutet, dass die Teammitglieder ihre Arbeit innerhalb des Teams so strukturieren, dass sie Ziele zuverlässig erreichen – ohne dass jede Aufgabe hierarchisch zugewiesen wird. Das ist mehr als „jeder macht, was er will“: Selbstorganisation im Team braucht Werte und Prinzipien, transparente Regeln und Prozesse sowie eine Entscheidungsfindung, die Zuständigkeiten respektiert.

In der Arbeit in klassischen, hierarchischen Strukturen wird Selbstorganisation oft missverstanden. Selbstorganisiert zu arbeiten heißt nicht, dass keine Führung existiert, sondern dass Führung anders wirkt: über Kontext, Prioritäten, Entwicklung von Expertise und Rahmenbedingungen.

Viele Teams profitieren besonders in komplexer, zunehmend komplexer werdender Arbeit, etwa in der agilen Softwareentwicklung oder bei Dienstleistungen. Selbstorganisation unterstützen heißt hier auch, die Balance zu halten: genug Freiheit für Problemlösung, genug Klarheit für Verlässlichkeit.

Warum werden selbstorganisierte Teams immer wichtiger – besonders in agilen Organisationen?

Unternehmen stehen unter Druck: Märkte ändern sich schnell, Kundenbedürfnisse variieren und Entwicklungsprozesse werden interdisziplinär. In solchen Umfeldern erhöht Selbstorganisation im Team die Reaktionsfähigkeit: Teammitglieder können schneller eine Entscheidung treffen, statt auf Freigaben zu warten.

Agilität ist dabei nicht nur eine Methode, sondern eine Organisationsform und eine Form der Zusammenarbeit, die Lernen und kontinuierliche Verbesserung priorisiert. Selbstorganisierte Teams sind produktiv und innovativ, wenn sie nahe am Produkt arbeiten, Feedback integrieren und Verantwortung für Ergebnisse übernehmen – nicht nur für Output.

Gerade wenn Arbeit verantwortlich verteilt wird und Wissen dezentral liegt, sind organisierte Teams (im Sinne klar geregelter Verantwortung) im Vorteil, wenn sie gleichzeitig selbstorganisierte Teams bleiben: schnell, fokussiert, lernfähig.

Welche Rolle hat die Führungskraft in selbstorganisierten Teams: agile Führung, Empowerment und klare Verantwortlichkeiten?

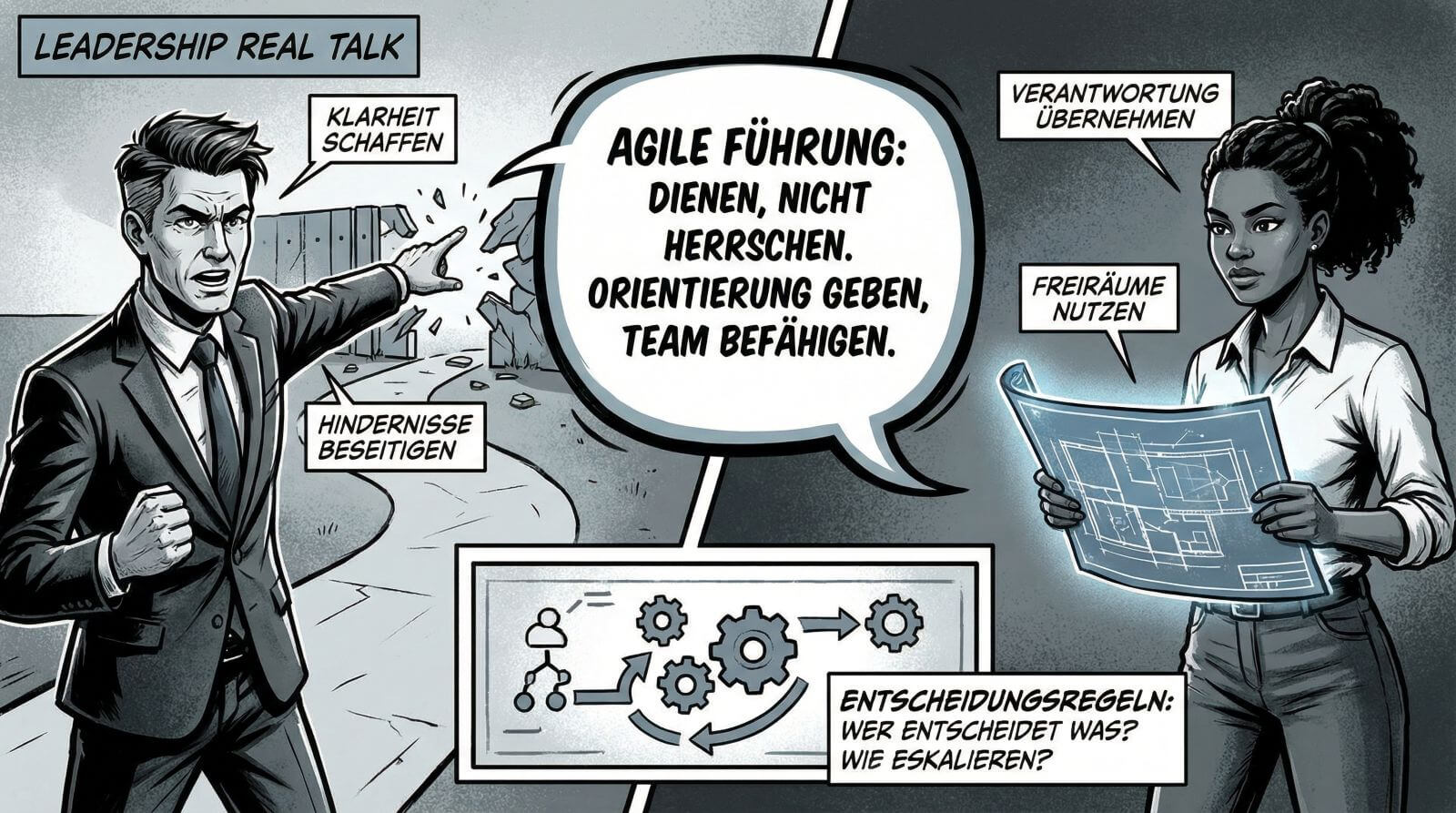

Damit selbstorganisierte Teams funktionieren, muss die Führungskraft zur Enablerin werden. Eine agile Führungskraft agiert als Leader, schafft Orientierung und entfernt Hindernisse. Das entspricht Servant Leadership: Führung wird zur Dienstleistung am Team, damit das Team liefern und lernen kann.

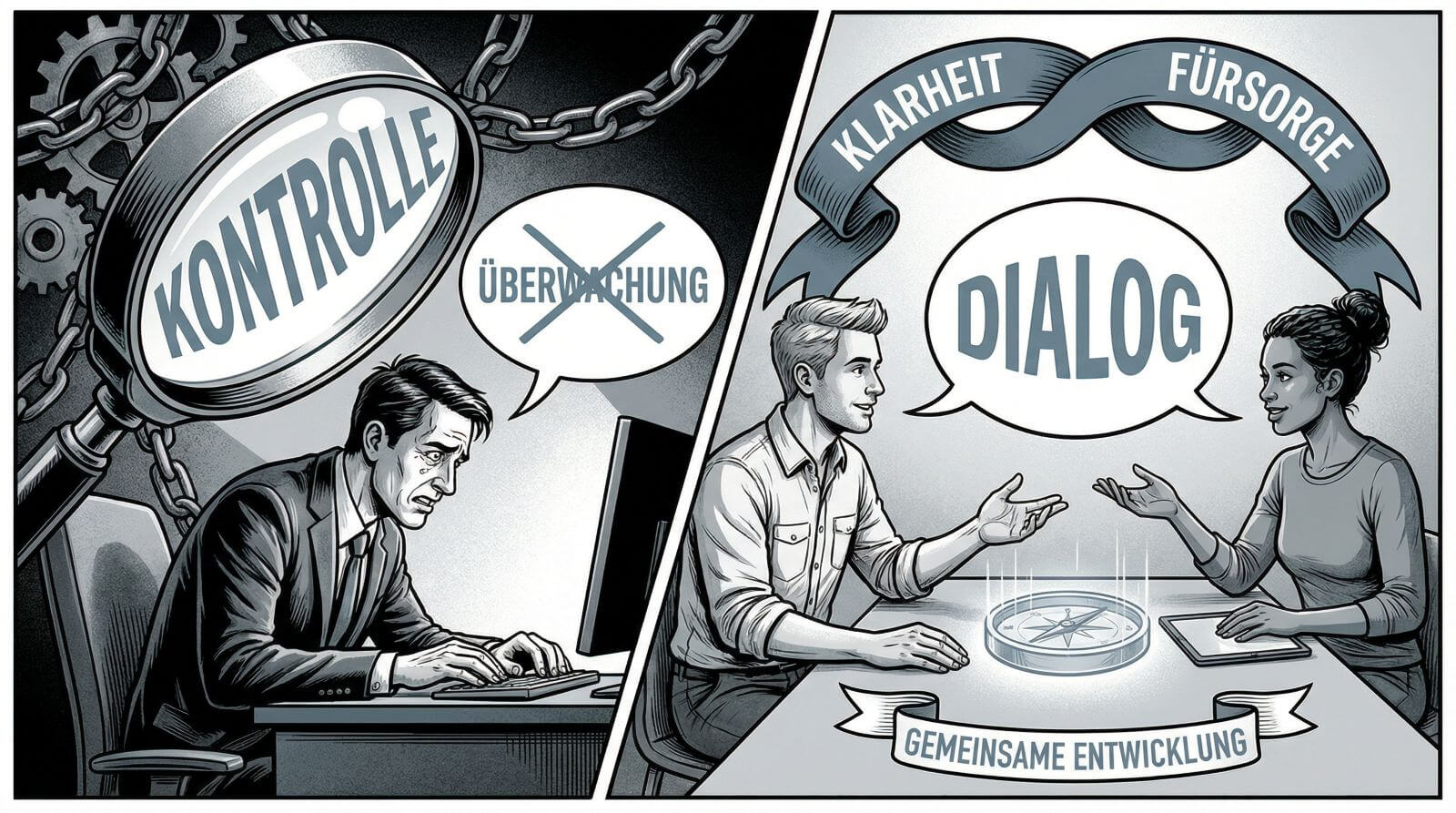

Empowerment heißt konkret: Freiräume und Einfluss fördern, klare Grenzen definieren und benötigte Teamsressourcen sichern. Gleichzeitig müssen Rollen und Verantwortlichkeiten eindeutig geklärt sein – sonst entstehen Schattenhierarchien oder endlose Abstimmungen.

Gute agile Führung setzt daher auf wenige, stabile Entscheidungsregeln:

- Wer entscheidet was?

- Wie wird eskaliert, bevor das Team in Blockaden steckt?

- Und welche Erwartungen gelten an Qualität, Tempo und Zusammenarbeit in unserer Arbeit?

Welche Frameworks helfen selbstorganisierten Teams: OKR, Aligned Autonomy, Scrum, Kanban und agile Methoden?

Ein wirksames Framework verbindet Zielorientierung mit Autonomie. OKR (Objectives and Key Results) eignet sich besonders, um Ziele der Organisation nachvollziehbar zu machen und auf Team-Ebene messbar zu übersetzen. Objectives geben Richtung, Key Results machen Erfolg überprüfbar. Der Vorteil: Teams entscheiden im „Wie“, die Organisation gibt „Warum“ und „Wohin“ vor.

In der Praxis ergänzt „Aligned Autonomy“ OKR sinnvoll: Ziele sind top-down ausgerichtet, aber bottom-up mitgestaltet. So entsteht Commitment statt Compliance und mehr Verantwortung wird an Wirkung geknüpft statt an Aktivität.

Begleitend können agile Methoden wie Scrum oder Kanban die Arbeitsweise strukturieren. Scrum schafft einen Rhythmus aus Planung, Review und Retrospektive; Kanban erhöht Transparenz und Effizienz über Flow-Steuerung. Der Scrum Guide betont dabei Selbstorganisation und die klare Rollenlogik im Team.

Rollen und Verantwortlichkeiten im Agile Team: Product Owner, Scrum Master und Teammitglieder

In Scrum sind Rollen und Verantwortlichkeiten bewusst klar getrennt. Der Product Owner verantwortet den Product Backlog und die Wertmaximierung. Der Scrum Master unterstützt das Team, indem er Zusammenarbeit verbessert und Impediments beseitigt.

Wichtig: Scrum Master sind keine Projektleiter, sondern befähigen. Gleichzeitig helfen sie, dass Entscheidungen nicht ausufern, indem sie Arbeitsabsprachen, Moderation und Transparenz einhalten.

Die Teammitglieder tragen gemeinsam die Verantwortung, ein Inkrement zu liefern. Das stärkt Eigenverantwortung, wenn Aufgaben nicht zugeteilt, sondern gemeinsam gezogen werden. In anderen Settings kann eine Agile-Coach-Rolle ergänzen, z. B. wenn Teams Muster weiterentwickeln, Design Thinking integrieren oder Schnittstellen in enger Zusammenarbeit stabilisieren müssen. Das Teammitglied im Alltag profitiert, wenn Erwartungen an Beitrag, Qualität und Kommunikation explizit sind.

Wie können Teams entscheiden, ohne dass Selbstorganisation in Chaos endet? Entscheidungsfindung mit Klarheit

Entscheidungen im Team sind nur dann ein Vorteil, wenn die Entscheidungsfindung nachvollziehbar ist. Direkt umsetzbar ist ein pragmatischer Ansatz: Definieren Sie Entscheidungskategorien (z. B. Produkt, Technik, Prozess, Budget) und legen Sie fest, welche Person im Team oder welches Gremium entscheidet.

Hilfreich sind kurze Entscheidungsprotokolle (schriftlich), explizite Annahmen („dass die Anforderungen…“) und ein Stop-the-Line-Prinzip, bevor das Team Risiken „durchwinkt“. So werden Entscheidungen schneller und zugleich überprüfbar getroffen.

Ziel ist, bessere Entscheidungen zu ermöglichen und zwar ohne die Organisation zu überlasten. Wenn Konflikte auftreten (z. B. Speed vs. Qualität), sollten Kriterien vorher klar sein. Das stärkt die Arbeitsweise im Alltag und verhindert, dass Selbstorganisation des Teams zum Dauermeeting wird.

Warum ist psychologische Sicherheit entscheidend für Selbstorganisation, Fehlerkultur und Feedback?

Selbstorganisation scheitert oft nicht an Methoden, sondern an Kultur. Psychologische Sicherheit bedeutet: Mitarbeitende können Probleme ansprechen, Fragen stellen und Fehler zugeben, ohne negative Konsequenzen zu befürchten. Das ist Voraussetzung für Fehlerkultur, Lernen und echtes Feedback.

Regelmäßige Reflexion (Retrospektiven, Health Checks) stärkt Selbstorganisation im Team: Teams erkennen Muster, verbessern Zusammenarbeit und entwickeln neue Kompetenzen. Gleichzeitig müssen Führung und Organisation zeigen, dass Lernen erwünscht ist – sonst entsteht „Reporting Theatre“: Zahlen werden geschönt, statt Ursachen zu beheben.

Praktisch heißt das auch: Kritik wird als Beitrag zur Qualität verstanden, nicht als Angriff. Und die Führungskraft signalisiert durch Verhalten, dass Offenheit erwünscht ist.

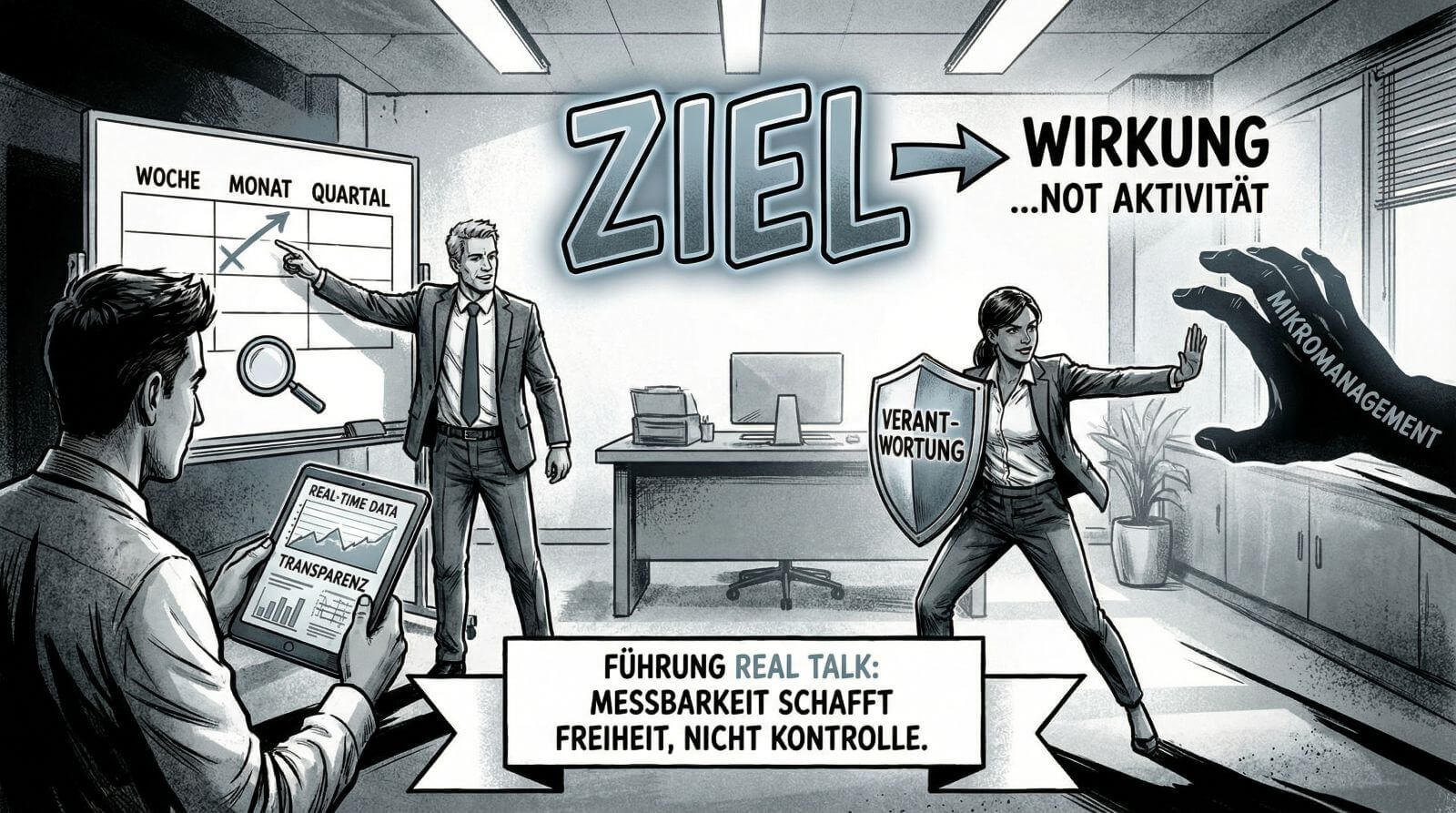

Wie messen selbstorganisierte Teams Zielerreichung? Key Results, Feedback-Loops und rollierende Überprüfungen

Selbstorganisierte Teams brauchen Messbarkeit, damit Verantwortung nicht zur Illusion wird. OKR liefert Key Results, die nicht Aktivität, sondern Wirkung messen. Beispiele: Time-to-Resolution, Conversion, Qualitätsmetriken oder Kundenzufriedenheit – abhängig von Kundenbedürfnissen und Kontext.

Entscheidend sind rollierende Überprüfungen: wöchentlich im Team (kurzer Check), monatlich im Bereich (Alignment), quartalsweise strategisch. Wenn Ziele abweichen, muss das Team die Kompetenz und den Auftrag haben, einzugreifen: Prioritäten ändern, Experimente starten, Stakeholder neu ausrichten.

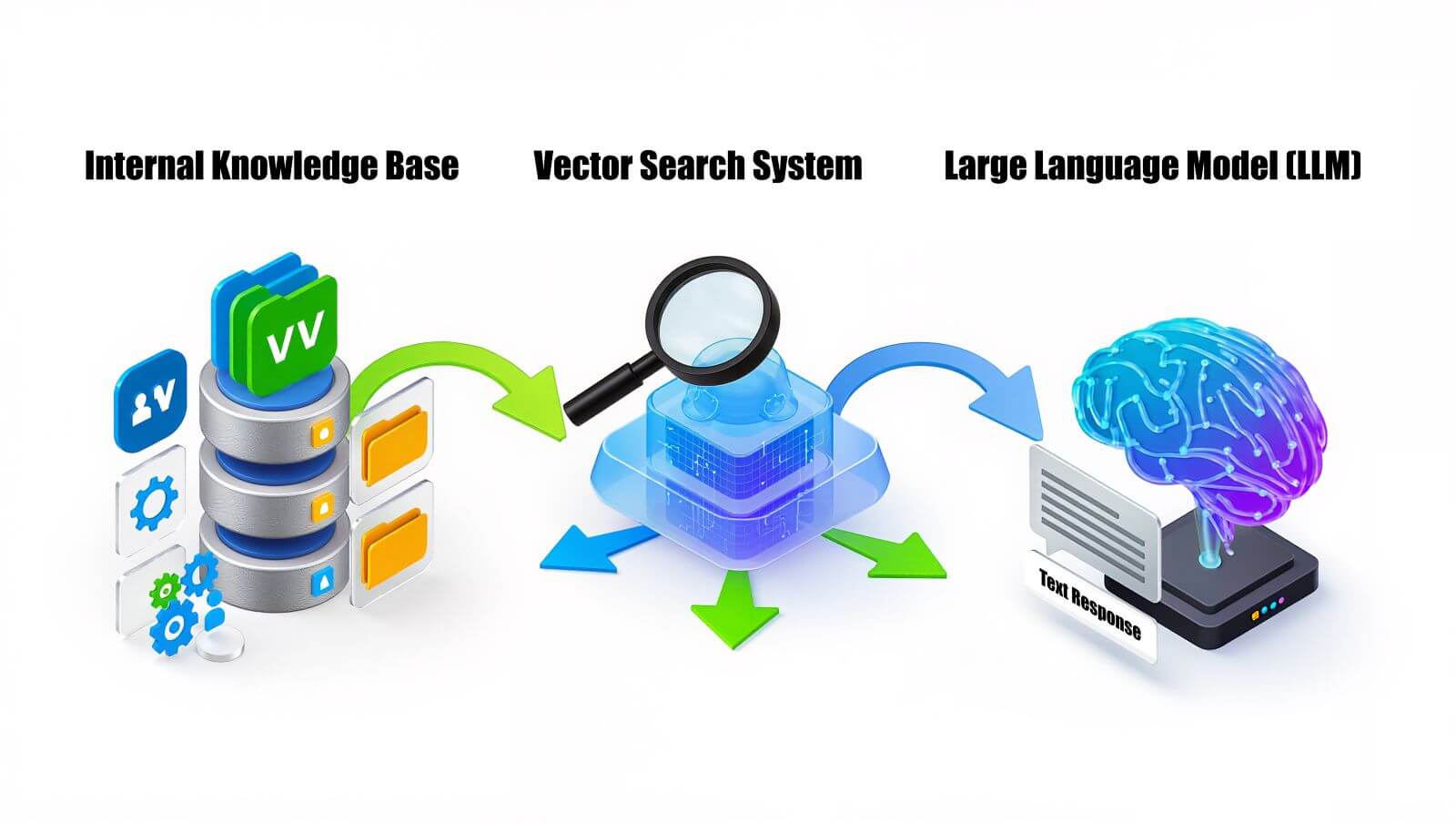

Transparenz ist dabei zentral – zunehmend über digitale Tools zur Echtzeit-Transparenz und Zielnachverfolgung. Wichtig ist, dass Kennzahlen Lernen ermöglichen und nicht als Mikromanagement missbraucht werden.

Welche Kompetenzen braucht ein Agile Team, damit selbstorganisiertes Arbeiten wirklich gelingt?

Damit Teams selbstorganisiert arbeiten, braucht es mehr als Motivation. Teams benötigen eine Kombination aus fachlich fundierter Expertise, technischen Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen: Kommunikation, Konfliktbearbeitung, Moderation, Priorisierung. Gerade in der Arbeit in selbstorganisierten Teams wird sichtbar, wo Lücken sind, die früher von Projektleitung oder Linie abgefangen wurden.

Kompetenzaufbau gelingt über Pairing, Communities of Practice, Coaching und klare Lernziele. Eine agile Zusammenarbeit wird stabiler, wenn Lernzeit geplant ist und Definition of Done sowie Qualitätsstandards gemeinsam getragen werden.

So kann sich das Team weiterentwickeln, ohne in Stress oder Überforderung zu kippen. Das gilt besonders, wenn Teams in kurzer Taktung liefern müssen und Abhängigkeiten innerhalb der Organisation hoch sind.

Welche Grenzen und typischen Fallstricke gibt es bei Selbstorganisation in selbstorganisierten Teams?

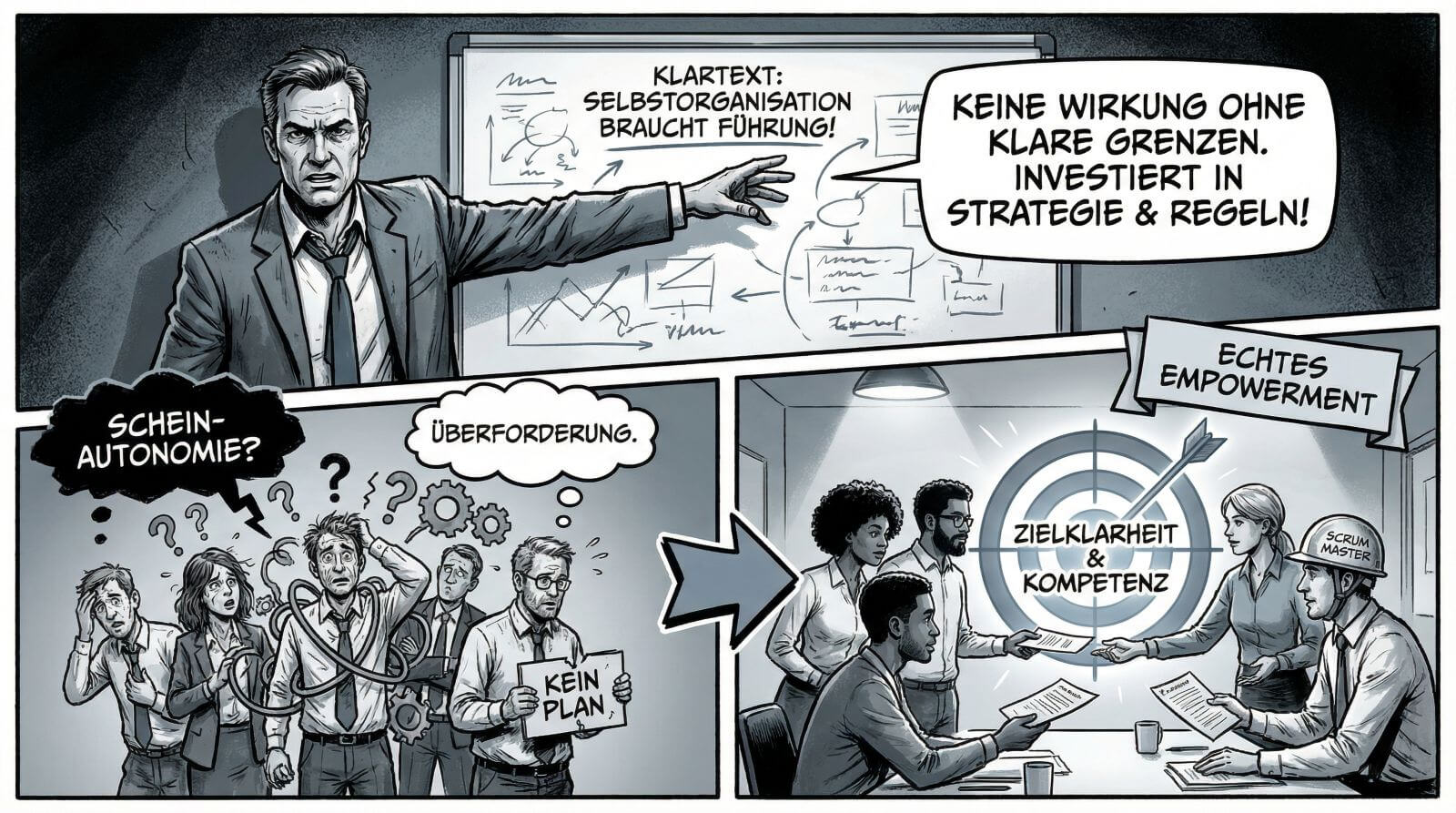

Selbstorganisation ist kein Allheilmittel. Häufige Risiken sind unklare Strategie, widersprüchliche Ziele, zu wenig Kapazität oder eine Kultur, die Fehler bestraft. Auch Schein-Autonomie kommt vor: Teams dürfen Prozesse ändern, aber nicht Prioritäten – dann entstehen Frust und Zynismus.

Ein weiterer Fallstrick ist „alles im Konsens“: Entscheidungen dauern zu lange und die Effizienz sinkt. Gute Selbstorganisation unterstützt daher klare Entscheidungswege und Eskalationsmechanismen, bevor das Team in Blockaden steckt.

In manchen regulierten Bereichen braucht es bewusst mehr Struktur. Selbstorganisiert zu arbeiten heißt nicht, Compliance zu ignorieren, sondern Verantwortung dafür zu übernehmen und Prozesse so zu gestalten, dass sie Arbeit unterstützen, aber nicht lähmen.

Blick nach vorn: Tools, dezentrale Strukturen und inklusive Arbeitsformen in selbstorganisierten Teams

Zwei Entwicklungen prägen die Zukunft.

Erstens: der verstärkte Einsatz digitaler Tools für Echtzeit-Transparenz, Zieltracking und Abhängigkeiten – besonders innerhalb von OKR-Setups. Das kann Alignment verbessern, birgt aber die Gefahr von Mikromessung, wenn Kultur und Vertrauen fehlen.

Zweitens: wachsende Bedeutung inklusiver Arbeitsformen, rollender Selbstführung und dezentraler Strukturen innerhalb der Organisation. Das stärkt Agilität, weil Entscheidungen näher an Wissen und Kontext getroffen werden.

Erfolgsfaktoren bleiben jedoch unverändert: Klarheit, Feedback, psychologische Sicherheit und gute Führung. Wenn Sie die Inhalte aus diesem Artikel in Ihrer Organisation anwenden möchten, melden Sie sich gern für unseren Newsletter an und erhalten Impulse für unsere Zusammenarbeit und unsere Arbeit in agilen Settings.

Kurz eingeordnet: Was sagt Forschung und Praxis zu Empowerment und Führung?

Aktuelle Forschung und Untersuchungen zeigen Zusammenhänge zwischen erlebter Führung, psychologischem Empowerment und Eigeninitiative sowie zwischen empowerment-orientierter Führung, Kultur und Verhalten von Beschäftigten. Auch Studien zu Führung in neuen Organisationsformen unterstreichen: Autonomie und Orientierung müssen gemeinsam gestaltet werden, damit Leistung und Lernen zusammenarbeiten statt sich zu widersprechen.

Wichtigste Takeaways:

- Selbstorganisierte Teams erreichen Unternehmensziele, wenn Empowerment, Zielklarheit und psychologische Sicherheit zusammenkommen.

- Nutzen Sie OKR und Aligned Autonomy: Ziele top-down ausrichten, bottom-up konkretisieren – mit messbaren Key Results.

- Etablieren Sie Feedback-Loops und rollierende Überprüfungen, damit das Team bei Abweichungen selbst eingreifen kann.

- Definieren Sie Rollen und Verantwortlichkeiten (z. B. Product Owner, Scrum Master), damit Entscheidungen nicht steckenbleiben.

- Investieren Sie in Kompetenz (fachlich/technisch/sozial), sonst wird Selbstorganisation zur Überforderung.

- Akzeptieren Sie Grenzen: Ohne klare Strategie, Kultur und Entscheidungsregeln entsteht Schein-Autonomie statt Wirkung.

Lohnt es sich auf diese Prinzipien zu bauen? Ich würde sagen JA!